Biographie

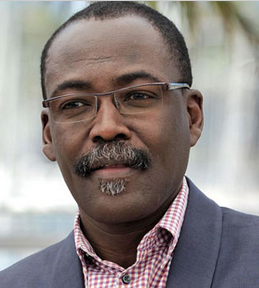

Né en 1961 à Abéché à environ 700 kilomètres à l’est de N’djamena, Mahamat-Saleh Haroun s’installe en France en 1982 où il fait des études de cinéma à Paris. Après l’obtention d’un diplôme de journalisme à Bordeaux, il collabore à plusieurs quotidiens français. Puis, en 1991, il commence sa carrière de cinéaste en abordant des thèmes de guerre et de reconstruction dans ses films et documentaires.

Son premier roman, Djibril ou les ombres portées parait en 2017. Ensuite, il publie Les Culs-Reptiles (2022) mettant en scène des personnes subissant passivement la médiocrité de leur condition sociale face au personnage principal qui va essayer de relever le défi pour faire un exploit. Son troisième roman, Ma grand-mère était un homme (2024) est un véritable hommage à son pays natal et sa famille.

Morceaux choisis

Pourquoi j’ai choisi ce texte ? (HJ)

L’auteur nous fait suivre le cheminement de Bourma, un jeune homme de 25 ans vivant dans le village de Torodona, près de Kinshasa, qui passe son temps à attendre et à jouer, sans envie de se mobiliser pour son pays. Après plusieurs échecs dans sa recherche d'emploi, il découvre que la Fédération nationale de la natation recherche des nageurs pour les Jeux Olympiques de Sydney. Bien qu’il ne sache presque pas nager, il s’inscrit et devient le seul candidat. Soutenu par un pêcheur, Garba, qui veut le marier avec sa fille Ziréga, il commence des entrainements, malgré des difficultés. Bourma, amoureux de Ziréga, hésite à poursuivre, mais sa dulcinée est confisquée jusqu’à son succès. Après diverses péripéties, il se retrouve finalement seul compétiteur aux Jeux. Lors de la compétition, ses adversaires sont éliminés, et malgré une nage maladroite, il remporte la victoire. Devenu célèbre, il espère retrouver Ziréga, mais dans son pays, plus personne ne s'intéresse à lui, et il finit par trouver un modeste accomplissement en tant que cuisinier dans une gargote. Toutefois, il reste sceptique sur le sort de son pays…

« Il passe de longues heures à réfléchir sur son foutu destin. À midi, après avoir nourri son fils, il mange à son tour, se contentant d’un simple sandwich avant de rejoindre un groupe de culs-reptiles avec lequel il s’est lié d’amitié. À force de les fréquenter, il est devenu un des leurs.

Il les retrouve toujours au même endroit, au bord de la grande avenue, à l’ombre d’un immense manguier qui croule sous les fruits. (.)

Bourma appartient à cette jeunesse, vive et pleine d’énergie, mais abandonnée à son triste sort. Elle affronte un horizon bouché dans un pays où tout projet de développement est rendu impossible par une gestion désastreuse. C’est la faillite générale. Tout le monde le sait. Seuls les afro-optimistes soutiennent, péremptoires, que tout va bien alors que tout va mal.

Pour autant, les autorités proclament le contraire, elles tonitruent partout que le « développement durable, c’est pour bientôt. Que tout le monde aura du travail, que personne ne sera laissé au bord de la route ». (.) »

Le seul exemple de Bourma ne saurait garantir la réussite d’un pays où domine le désœuvrement de toute une génération. Le jeune homme, heureux en famille, mais complètement désabusé par un système défaillant, se demande quel monde il lèguera à son fils… Une réalité bien affligeante qui pourrait résonner dans d’autres pays, pas uniquement dans ceux en voie de développement.

Téléchargez les morceaux choisis

Les culs-reptiles, Paris, © Éditions Gallimard, Coll. Continents noirs, 2022, 227 p.