Biographie

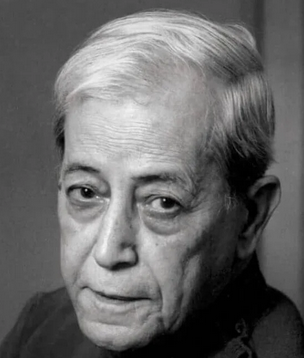

Né en 1920 à Tlemcen en Algérie, Mohammed Dib est un écrivain connu pour ses romans, nouvelles, pièces de théâtre, contes pour enfants et poésie. Il fait ses études dans des écoles françaises à Tlemcen puis à Oujda au Maroc après le décès de son père en 1931.

En 1952, parait La Grande Maison, le premier tome de sa trilogie Algérie, suivi par L’Incendie (1954) et Le Métier à tisser (1957) respectivement. Les trois romans décrivent la misère des villes et des campagnes durant la colonisation française, mettant en lumière les grèves des ouvriers agricoles et les premières revendications nationalistes.

Son engagement dans la lutte pour l’indépendance le fera expulser d’Algérie par la police coloniale en 1959. Il s’installe alors dans la région parisienne. Plusieurs ouvrages verront le jour : son premier recueil de poésie, Ombre gardienne (1961), des romans comme Qui se souvient de la mer (1962), La danse du roi (1968), Le Maître de chasse (1973) et des nouvelles avec Le Talisman (1966)…

Professeur associé au Centre international d’études francophones à la Sorbonne de 1983 à 1986, il y enseigne l’écriture littéraire. Au cours de sa carrière, il reçoit plusieurs récompenses, dont le prix Fénéon en 1952 et le prix Mallarmé en 1998 pour son recueil de poèmes L'Enfant-jazz.

Morceaux choisis

Pourquoi j’ai choisi ce texte ? (HJ)

Omar, un garçon de onze ans, traverse la période trouble de 1939 et du début de « la drôle de guerre. » Le livre publié en 1954 juste avant ce qu’on a appelé « les « évènements d’Algérie » illustre le climat qui prévalait alors entre les fellahs et les colons. Climat d’incompréhension des deux côtés, d’abus et de répression du côté des colons riches et détenteurs du pouvoir, climat de crainte et d’oppression du côté des fellahs qui pressentent pourtant que cela pourrait changer. L’occasion en sera donnée par une grève des ouvriers agricoles d’un colon et l’'incendie non élucidé leurs gourbis. Le fond du paysage est double, celui de la misère et celui de la beauté du pays. Comme toujours, il y a d’une part les résistants et d’autre part les partisans d’une collaboration avec les autorités.

Ce qui m’a touché est que j’ai en quelque sorte vécu cela. Peut-être en pire. La montagne et la pauvreté, les villages de regroupement, la dignité du peuple algérien, tout ce qui m’a fait l'aimer. On avait d'abord parlé d’un évènement », la Toussaint 1954 que la France n’a pas su interpréter. Puis on a parlé « des » évènements et on s’est enfoncé dans la guerre... Ce que le roman met en lumière ce n’est peut-être pas la réalité mais plutôt le légitime ressenti des Algériens. Ils se sont sentis dépossédés, à tort ou à raison comme, plus tard, le seront les Pieds-Noirs de l’OAS. Ce sont des choses qui échappent à la seule raison mais qui marquent un peuple pour longtemps.

Lisez les morceaux choisis

L’incendie, Paris, Éditions du Seuil, 1954, 188 p.