Biographie

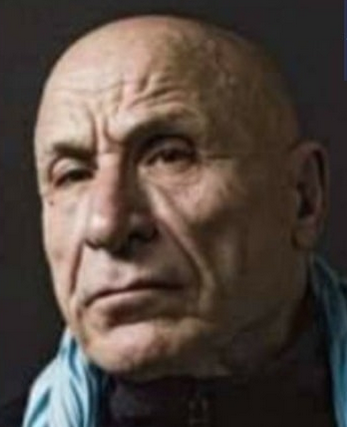

Rachid Boudjedra, né en 1941 à Aïn Beïda en Algérie, est un écrivain et intellectuel aux multiples facettes. Venant d’une famille bourgeoise, il étudie à Constantine et Tunis avant de rejoindre le maquis en 1959. Après l’'indépendance de l’Algérie en 1962, il devient étudiant syndicaliste et poursuit des études de philosophie à Alger et à Paris, où il obtient une licence et se marie avec une Française. En 1965, après la montée au pouvoir de Boumediene, il quitte l’Algérie et vit en France puis au Maroc en raison d’une condamnation à mort par fatwa. En 1977, il rejoint le ministère de l’Information et de la Culture et contribue à la revue Révolution africaine. Il enseigne à l’Institut d’études politique d’Alger à partir de 1981.

Avec une carrière marquée par un fort engagement social et culturel et doté d’une double culture franco-algérienne, cet écrivain prolifique publie une œuvre très riche avec des romans, des essais et des pièces de théâtre, tels que La Répudiation (1969), Les 1001 Années de la nostalgie (1979), L’Insolation (1987), Lettre algériennes (1995), La vie à l’endroit (1999), La dépossession (2017)…

Morceaux choisis

Pourquoi j’ai choisi ce texte ? (HJ)

Parmi les nombreux ouvrages du célèbre écrivain algérien, maintenant âgé de plus de 83 ans, figure un ouvrage qui m’a beaucoup intrigué. Tout au long des lignes de ce livre, on parvient difficilement à distinguer entre ce qui est roman et ce qui est autobiographie. L’histoire tourne autour de deux personnages muets : d’une part, un tableau du XIIe siècle représentant la Prise de Gibraltar (1174) par Tarik Ibn Zied et d’autre part un tableau d’Albert Marquet représentant La Mosquée de la place du gouvernement à Alger. Autour de ces toiles gravitent dans le désordre le héros du livre, un adolescent obèse et nationaliste, un père volage, absent et autoritaire tout à la fois, une mère écrasée par une accusation injuste d’adultère, un frère absent parce que décédé depuis longtemps mais rejeté par la famille du fait de son homosexualité, des oncles et tantes, Albert Marquet lui-même et sa femme Marcelle, sans oublier leur maison, la villa Djenane Sidi Saïd accaparée à partir de 1971 par un fonctionnaire corrompu qui la ruinera pour faire un immeuble juteux.

Il est relativement rare que des écrivains algériens relatent leur enfance et leur adolescence dans la France colonialiste, antimusulmane et antisémite. Rachid Boudjedra nous en donne un tableau sans fard quoique limité aux grandes villes que sont Constantine, Bougie et Alger. Il nous montre assez peu l’Algérie des campagnes et des regroupements que j’ai moi-même connue dans sa dureté et sa misère sous les coups conjugués de l’armée française et du FLN.

« (.) Mais l’Histoire est impitoyable. Fernand Iveton avait été guillotiné pour l’exemple ! Il n’avait tué personne. Personne ! le 11 Février 1957, à 5 heures 10 du matin, sa tête tomba dans un panier. Le même jour, Larbi Ben Mhidi, le cerveau de la Bataille d’Alger, fut, lui, pendu clandestinement dans un dépôt de la banlieue d’Alger par le colonel Bigeard. Et puis... et puis j’oublie Maurice Audin, défenestré par les paras français, tout près de l’Université où il enseignait les mathématiques, à l'âge de 21 ans !

Fernand Iveton avait vu les soldats saccager les maisons de ses copains algériens, violer ses petites voisines, rafler des centaines de personnes chaque jour, assassiner froidement des militants, dans les journaux des déclarations intempestives de ce ministre, « Messieurs La France : des Flandres au Congo » ; « Trois cents fellaghas anéantis dans le Constantinois ! » .

Dans un tel milieu, le héros du livre s’en tirera tout de même parce qu’il est un élève surdoué et parce que, contre toute attente, il trouvera l’amour d’une femme, fille du gros colon raciste, ce qui n’est pas le moindre paradoxe. Et pourtant, au bout du compte, on finira par comprendre que le personnage principal de l’ouvrage n’est autre que le couple Marquet, homme et femme.

Si j’osais, je pourrais dire que, comme Rachid Boudjedra, qui n’a jamais pu intégrer la villa des Marquet, j’ai moi aussi, été victime d’une dépossession : celle de mes illusions, et ce, à cause du sort subi avant, pendant, depuis et après la colonisation et la décolonisation, par une Algérie et des Algériens auxquels je suis encore aujourd’hui attaché.

Lisez les morceaux choisis

La dépossession, Paris, © Éditions Grasset, 2017, 220 p.